・スポーツの練習や試合でのスタミナ切れや筋肉が攣ってしまうことに悩まされている

・スポーツの試合で少しでも勝てる可能性を高めたい

・スポーツ栄養学の知識をつけたい

・練習中や試合中にスタミナが切れ、体を思うように動かせなくなることが多い

・試合終盤になると足が攣ってしまう

・しっかりトレーニングはしているのに、なぜか体が限界を迎えるのが早い

部活や趣味でスポーツに取り組んでいて、このような悩みを抱えている人がいます。

実は私もその一人です。

私はテニスをやっているのですが、ここ数年、シングルスの試合が1日に複数試合あったり3セットマッチだったりすると、最終的に足が攣ってまともにプレーできなくなったり、棄権せざるを得なくなるといった状況に何度も陥ってきました(特に夏場)。

そんな状況を改善するため、テニスの練習に加えて、筋トレやランニングといった基礎トレーニングもスタミナの底上げのために行ってきましたが、あまり改善はせず…

「体力的な問題でないなら、原因は何だ?」と考えたとき、仮説の一つとして”栄養不足によるエネルギー切れや筋肉異常”が浮かんできました。

そこで、一度しっかり”スポーツにおける栄養、食事”について勉強してみようと一冊の本を読みました。

その一冊が『理論と実践 スポーツ栄養学』です。

この本には、”試合終盤に脚が攣ってしまう”という私の悩みの原因と思われること、およびその対策についてしっかりと記載されており、「読んでみてよかった」と心の底から思いました。

この記事では、私と同じような悩みを抱えている方に向けて、”運動中のパフォーマンス低下の原因とその対策”について紹介します。

書籍『理論と実践 スポーツ栄養学』について

基本情報

| 書籍タイトル | 理論と実践 スポーツ栄養学 |

| 著者 | 鈴木 志保子 |

| 発売日 | 2018年7月14日 |

| 出版社 | 日本文芸社 |

| ページ数 | 224ページ(単行本) |

| 価格 | 単行本:2,200円(66pt) Kindle版:1980円(9pt) ※2025年11月7日時点Amazon価格、()は獲得Amazonポイント |

内容、読んでみた感想

本書はアスリートのパフォーマンス向上に役立つ”スポーツ栄養”の知識が詰まった一冊です。

具体的には、

・アスリートが摂取すべき栄養素

・その栄養素がなぜ必要なのか

・具体的にどんなものを食べればよいのか

・食事をするタイミング

・近々試合がある、試合当日、試合後にどのような食生活をすべきか

・目的(増量、減量など)に合わせた栄養管理

・適切な水分補給法 など

についてまとめられており、本書一冊でスポーツ栄養学に関して広い範囲の知識を得ることができます。

アマチュアレベルのスポーツでガチガチの栄養管理をしている人は少ないと思いますが、だからこそ本書の内容を参考に栄養管理に取り組めば、他者と差をつける、あるいは縮めることもできそうだなと感じました。

スポーツで勝つ、もしくはいい結果を出すために、できることはやっておきたいという方にとって読んでおいて損になることはないでしょう。

また、お子さんがスポーツをしているのであれば、本書の内容が栄養面でサポートする際の手助けになるでしょう。

本書の読みやすさ、内容の理解しやすさは、日頃から本を読まれる方であれば特に問題はないレベルに感じました。

図や表が多く、わかりやすくまとめられてはいるのですが、内容が充実している分、文章もそれなりにボリュームがあるため、活字にあまり慣れていない方にとっては読み進めるのは少し大変かもしれません。

ちなみに、もし本書を購入される場合は、特にこだわりがなければ紙媒体の単行本のほうが良いと思います。

私はKindle版を買ってKindle Paperwhiteで読んでいたのですが、文字が薄かったり、拡大しないと文字が小さかったりして少し読みづらさを感じることがありました。

要約①:運動中のパフォーマンス低下の原因

まずは運動中のスタミナ切れや筋肉の痙攣などによるパフォーマンス低下がなぜ起こるのか、栄養面から考えられる原因について紹介します。

なお、”基本的なバランスのとれた食事”を普段していることは前提である点はご留意ください。

日頃どんな食事を摂ればいいかも本書に書かれているので興味がある方は、ぜひ本書を一読してみてください。

原因①:エネルギー不足

エネルギー源となる栄養素には糖質、脂質、タンパク質があります。

これらの栄養素は、当然運動中にもエネルギー源として使用されてどんどん減っていき、枯渇するとエネルギー切れ(ガス欠)となってパフォーマンスが維持できなくなります。そのため、これらの栄養素が枯渇しないように気をつけねばなりません。

ここでは、枯渇させてはならない3つの栄養素が、エネルギー源としてどのように利用されているかを簡単に紹介します。

————————————–

エネルギー不足によるパフォーマンス低下の対策については、

『対策①:運動中はスポーツドリンクを飲む』

『対策②:”グリコーゲンローディング法”で体内に糖質を貯蔵する』

で紹介しています。

糖質

糖質は最も重要なエネルギー源です。

糖質がないと体内の脂肪をエネルギーにすることができませんし、糖質の摂取量が極端に少ないと、糖新生(タンパク質や脂質を分解し、その一部からブドウ糖をつくること)が行われ筋肉量の減少につながります。

また、糖質は体内に貯蔵できる量が限られているため、運動が長時間に及ぶ場合は運動中にも補給しないといずれ枯渇してしまいます。

もしあなたが運動前の十分な糖質補給や、運動中の糖質補給をしていないのであれば、糖質の枯渇によってパフォーマンスが落ちてしまっている可能性があります。

脂質

脂質は運動の強度によってエネルギー源として使われるかが変わります。

運動強度が低・中程度の場合には、運動量に比例して脂質がエネルギー源として使われます。

一方、運動が高強度になると糖質を使ったエネルギー代謝となり、脂質の利用は抑制されます。

つまり、マラソンなどの有酸素運動では脂質がエネルギー源として使われますが、短距離走などの無酸素運動では脂質は直接的なエネルギー源としてはあまり使われません。

とはいえ、無酸素運動でも糖質が不足すれば糖新生で脂質が使われますので、脂質をあまり摂らなくても良いというわけではありません。

タンパク質(アミノ酸)

筋肉中に含まれている必須アミノ酸の約35%が分岐鎖アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)です。

運動中にエネルギー源として利用されることが多いのは、この分岐鎖アミノ酸であり、運動強度が高くなるとエネルギー源としての利用が増えます。

運動時間が長くなった場合も、減少した糖質を補うためにアミノ酸の一部を使って糖新生が行われるため、利用量が増加します。

また、筋肉中の分岐鎖アミノ酸を利用するためには骨格筋内のタンパク質を分解しなければならないため、骨格筋のダメージが大きくなり、これが疲労の原因の1つと考えることができます。

さらに、骨格筋タンパク質の分解によって生じたアミノ酸のうち、トリプトファンは神経系疲労である”中枢性疲労”の原因になると考えられています。

タンパク質(アミノ酸)はエネルギー源として非常に重要な栄養素ですが、筋肉などの体を構成しているタンパク質を除くと、体内に蓄えておける量はわずかです。

そのため、タンパク質(アミノ酸)は、運動量の増加や運動時間の延長に伴って、摂取量を

増やすべき栄養素なのです。

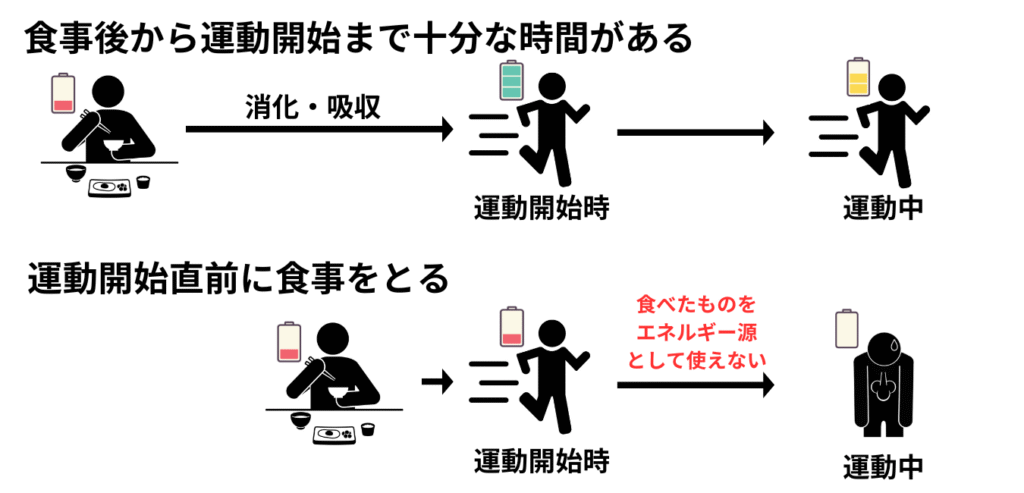

原因②:運動前の食事タイミングが悪い

あなたは運動直前に食事をすることはないでしょうか?

もし心当たりがあれば、それがパフォーマンス低下の原因の一つと言えるでしょう。

食事をしてすぐに運動をすると、胃のあたりが重い感じがしたり、横腹が痛くなったりして、ベストパフォーマンスを発揮できないことは多くの人が想像できると思います。

しかし、運動直前に食事をすることの弊害はそれだけではありません。

運動直前に食事をすると『原因①:エネルギー不足』にもつながります。

運動中は効率良く消化・吸収ができないため、運動直前に食事をすると食べ物は胃の中に長い間留まることになります。

運動開始時は食事や間食・補食によって、エネルギーが100%の状態になっていることが理想ですが、食事を運動直前にしてしまうと、食べたものはエネルギー源として使うことができず、エネルギーがチャージされていない状態で運動を開始することになります。

また、食塊が胃に残っている状態で運動中に糖質補給のために砂糖などを摂取しても、食塊が邪魔をして思ったように吸収されません。

運動開始時にエネルギーがフルチャージできておらず、運動中のエネルギーチャージも上手く行われないので、エネルギー不足によるガス欠は当然起こりやすくなります。

さらに、食事によって血糖値が高くなった状態で運動すると、乳酸がたまりやすくなり、身体が重いと感じることもあります。

そのため運動前の食事は、運動開始前に下記のような状態になるようなタイミングでしなければいけません。

・運動開始時に食べたものがきちんと消化・吸収されている

・運動開始時に食事によって高くなった血糖値が下がっている

————————————–

運動前の適切な食事については、

『対策③:運動開始の2時間前までに食事を終え、その後は軽食・補食でつなぐ』

で紹介しています。

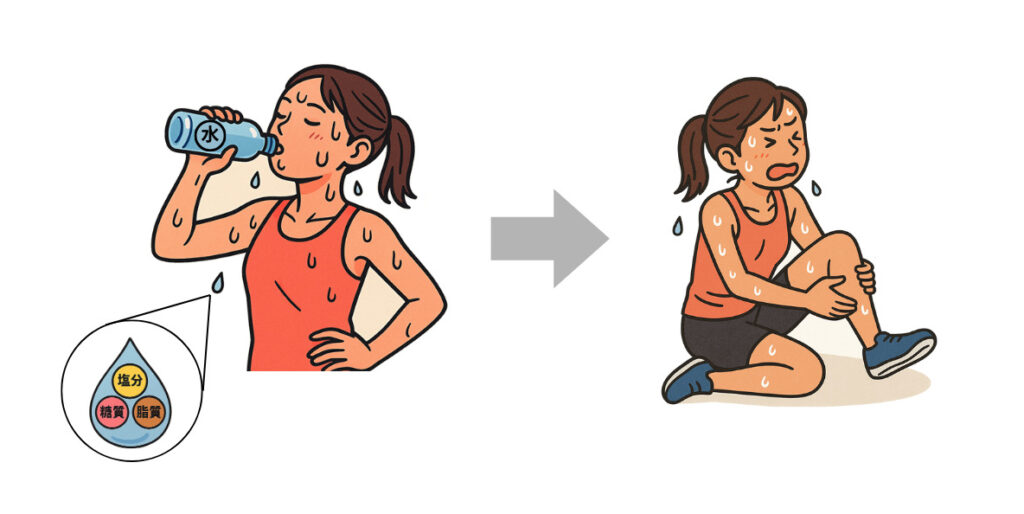

原因③:水分補給法が悪い

あなたは運動時の水分補給で何を飲んでいますか?

もし水しか飲んでないのなら、それがパフォーマンス低下の原因になっているかもしれません。

運動中は発汗により水分を失いますが、汗には塩分などの電解質(ミネラル)も含まれています。

水しか飲まず、塩分の補給がないか少ないと、脚がつったり、手がこわばるなどの症状が起こります(熱中症の一種である熱痙攣の前兆症状)。

また、試合中など緊張や興奮が伴う状況だと、身体を動かすことによる発汗(温熱性発汗)に加えて、精神性発汗によっても汗をかきます。

精神性発汗による汗は糖質や脂質も含み、成分としては濃いものになります。

そのため、試合中などは通常の練習時よりも発汗量が多くなるうえ、汗の成分も濃いため、脱水と熱中症のリスクが高まり、塩分不足による症状も起こりやすくなるので十分注意が必要です。

加えて、水分の摂りすぎによる水中毒にも注意が必要です。

水中毒は運動中に水を飲みすぎることによって、低ナトリウム血症となり発症するといわれており、倦怠感、吐き気、嘔吐、筋肉の痙攣などが生じる可能性があります。

運動中は、汗をかいたら水分を補うのであって、たくさん飲めばいいというわけではありません。

————————————–

適切な水分補給法については、

『対策①:運動中はスポーツドリンクを飲む』

で紹介しています。

原因④:筋肉が回復するための栄養補給ができていない

「練習や試合が連日続くと後半の日程でパフォーマンスが落ちている」と感じているなら、運動後の栄養補給が適切にできておらず、筋肉が十分に回復できていない可能性があります。

連日の練習や試合でパフォーマンスを維持するためには、運動直後に適切な栄養補給をして、いち早く筋肉を回復させる必要があります。

運動直後の栄養補給をしておらず、運動終了後から栄養摂取(食事など)までの時間が空いてしまうと、筋肉の回復が遅れて翌日に疲労を持ち越すことになってしまいます。

————————————–

筋肉を回復させるための栄養補給については、

『対策④:運動直後に糖質と分岐鎖アミノ酸を補給する』

で紹介しています。

要約②:運動中のパフォーマンス低下を防ぐための対策

対策①:運動中はスポーツドリンクを飲む

すでにやっている人もいると思いますが、運動中の水分補給はスポーツドリンクを飲むようにするのが一番簡単な対策です。

スポーツドリンクには電解質と糖質が含まれているため、発汗により失った水分と電解質の補充とともに、エネルギー源の回復も行うことができます。

なお、運動中の飲料に適した糖質濃度は4~8%といわれています。

エネルギー回復をしたいからといって糖質濃度を高くしすぎると、水分吸収が遅くなって水分補給としては本末転倒なので注意が必要です。

また、糖質が吸収されるまでの時間を考えると、1時間以内の運動の場合は糖質摂取が必要ないので、水分と電解質の補給ができていれば飲料はスポーツドリンクでなくても大丈夫です。

水分補給の際に飲む量については、様々な要因で発汗量が変わるため「これくらい飲めばよい」と断言することはできません。

自分に適した給水量を知りたい場合は、面倒ではありますが下記の手順で確認することは可能です。

手順①:練習前後の体重と、練習中に飲んだスポーツドリンクの概算量を記録

→脱水状況を把握し、水分損失率が2%以内に収まっていることを確認する

手順②:その日の練習強度、練習量、環境(天気、気温、湿度、風速など)、体調などを記録

手順③:手順①、手順②を繰り返してデータを蓄積する

手順④:蓄積したデータから、どれくらい飲まなければならないかを確認する

対策②:”グリコーゲンローディング法”で体内に糖質を貯蔵する

”グリコーゲンローディング法”とは、食事での糖質の摂取比率を増やし、エネルギー源となるグリコーゲンを通常よりも多く筋肉や肝臓に貯蔵するための食事法です。

グリコーゲンローディング法を実施することで、筋肉中のグリコーゲン量は標準の2~3倍、肝臓のグリコーゲン量はほぼ倍に増加すると報告されています。

体内のグリコーゲン貯蔵量が増えることで、エネルギー切れになりにくく、糖新生のために筋肉中のタンパク質が分解されることも抑制できるため、長時間にわたる運動のパフォーマンス向上につながります。

グリコーゲンローディング法の方法は下記のようになります。

①運動量試合の1週間前~3日前まで少なくし、試合2日前からはさらに運動量を少なくする。あるいは休息する。

②食事は試合の4日前までは糖質を適度に含む混合食、試合3日前からは”高糖質食”にする。

③上記①、②を両方やらないと期待するような効果は得られない。

1日の総エネルギー摂取量の70%以上を糖質からとり、脂質の摂取は15%以下、タンパク質は15%前後の比率を維持する食事のこと。

普段の食事と比較すると”高糖質・低脂肪・タンパク質そのまま”の食事となる。

なお、グリコーゲンローディング法を行うと体重が増えるため、体重増加がパフォーマンスに与える影響については考慮する必要がありますので注意してください。

対策③:運動開始の2時間前までに食事を終え、その後は軽食・補食でつなぐ

食後に血糖値が上がり、空腹の状態まで下がるのに約2時間かかります。

前述したように、血糖値が高い状態で運動すると、乳酸がたまりやすくなり、身体が重いと感じることがあります。

血糖値がある程度落ち着いた状態で運動を開始したいので、食事は運動開始の2時間前までに終えておく必要があります。

なお、試合でウォームアップも行う場合は、試合開始の2時間前までではなく、ウォームアップ開始の2時間前には食事を終えておく必要があります。

そして、食事をしてから運動開始までの間は、軽食もしくは補食でつなぎます。

軽食

ガス欠防止とグリコーゲン補充のための糖質補給を目的に、消化のよい料理や食品で構成する食事

例)おにぎり、サンドイッチ、うどん、スパゲッティなど

補食

運動開始までに補給しておきたい栄養素(糖質、タンパク質、ビタミン、ミネラル)がとれる食品

例)果物、果汁100%ジュース、野菜ジュース、プリン、カステラ、ヨーグルトなど、美味しくて、緊張していても食べることができるもの

食べるべき軽食・補食は運動開始までの時間によって変わり、基本は以下のとおりです。

運動開始の2時間以上前:軽食

運動開始の1~2時間前:固形(ブロック)やゼリータイプの栄養補助食品

運動開始の1時間~30分前:果物、ゼリータイプやドリンクタイプの栄養補助食品か果汁100%ジュース

運動開始前30分以内:水

対策④:運動直後に糖質と分岐鎖アミノ酸を補給する

筋肉に蓄えられる糖質の一種である筋グリコーゲンは、運動直後の糖質摂取により、リカバリー効果が高まるとされています。

1日に連続して運動するもしくは運動を連日行う場合、筋肉や肝臓のグリコーゲン回復のために飲料での糖質補給を運動後できるだけ早く実施するよう心がけてみましょう(運動直後の荷物整理中に摂取するイメージ)。

飲料の内容は、糖質濃度の高いドリンクを決まった量(例えばコップ1杯)飲み、回復する量にまで達しない場合はスポーツドリンクを飲んで補います。

運動後4時間までは、1時間に体重1kgあたり約1~1.2gの糖質摂取にすることで筋グリコーゲンのリカバリー効果を最大限にすることができ、その後の糖質摂取が適切であれば、24時間で回復します。

また、運動強度が高かったり長時間運動だったりすると、筋肉中の分岐鎖アミノ酸を利用する可能性が高いです。

そのため、リカバリーのために運動直後は分岐鎖アミノ酸を中心にアミノ酸の補給も必要です。

まとめ

書籍『理論と実践 スポーツ栄養学』から、”運動中のパフォーマンス低下の原因とその対策”について紹介してきました。

ポイントを以下にまとめておきます。

考えられる原因

①エネルギー不足

・エネルギー源となる糖質、脂質、タンパク質が枯渇し、パフォーマンスを維持できなくなる

②運動前の食事タイミングが悪い

・運動開始直前に食事をすると、食べたものはエネルギー源として使うことができず、エネルギーがチャージされていない状態で運動を開始することになる

・食事によって血糖値が高くなった状態で運動すると、乳酸がたまりやすくなり、身体が重いと感じることもある

パフォーマンス低下を防ぐための対策

①運動中はスポーツドリンクを飲む

・スポーツドリンクには電解質と糖質が含まれているため、発汗により失った水分と電解質の補充とともに、エネルギー源の回復も行うことができる

②”グリコーゲンローディング法”で体内に糖質を貯蔵する

・”グリコーゲンローディング法”とは、食事での糖質の摂取比率を増やし、エネルギー源となるグリコーゲンを通常よりも多く筋肉や肝臓に貯蔵するための食事法

・体内のグリコーゲン貯蔵量が増えることで、エネルギー切れになりにくく、糖新生によるタンパク質分解も抑制できるため、長時間にわたる運動のパフォーマンス向上につながる

③運動開始の2時間前までに食事を終え、その後は軽食・補食でつなぐ

・食事を運動開始の2時間前までに終えておくことで、血糖値がある程度下がった状態で運動を開始できる

④運動直後に糖質と分岐鎖アミノ酸を補給する

・筋肉に蓄えられる糖質の一種である筋グリコーゲンは、運動直後の糖質摂取により、リカバリー効果が高まるとされている

・運動強度が高かったり長時間運動だったりすると、筋肉中の分岐鎖アミノ酸を利用する可能性が高い

・運動後できるだけ早く、糖質濃度の高いドリンクやプロテインで栄養補給をする

この記事で紹介した内容についてもっと詳しく知りたい方や、この記事で紹介しなかったスポーツ栄養学に関する情報を知りたいという方は、ぜひ『理論と実践 スポーツ栄養学』を読んでみてください。

コメント